作者楚姣姣

“十四五”以来,国家大力支持发展战略性新兴产业和培育未来产业,在历次中央经济工作会议、政府工作报告等重大会议中屡次提出培育壮大新兴产业、未来产业。2024年1月,工业和信息化部等七部门联合发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》,提出把握全球科技创新和产业发展趋势,重点推进未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间和未来健康六大方向产业发展,其中未来空间产业聚焦空天、深海、深地等领域,推动深地资源探采、城市地下空间开发利用、极地探测与作业等领域装备研制。

深地空间开发是未来空间产业的重要组成部分,其中城市地下空间开发利用是建筑企业的传统业务,建筑企业如何把握深地空间开发未来产业发展机遇,抢占未来发展制高点?

一、政策分析

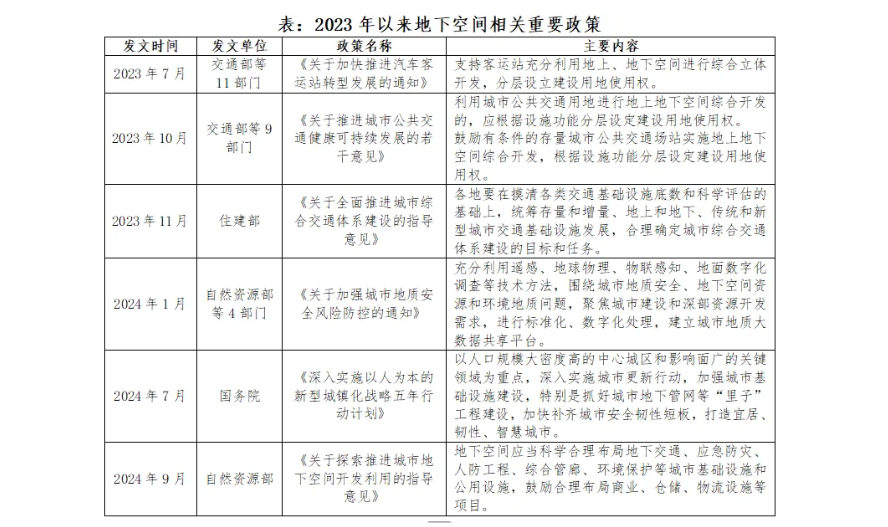

城市地下空间开发利用包括地下交通设施、地下市政设施、地下公共服务设施、地下人防设施、地下仓储物流设施等,2023年以来地下空间开发相关政策集中在地下交通设施及地下市政设施领域。2024年9月,自然资源部印发《关于探索推进城市地下空间开发利用的指导意见》,提出鼓励优势地区的城市群、都市圈、人口净流入地区优先编制城市地下空间规划,紧密结合“平急两用”公共基础设施建设、城镇低效用地再开发、存量土地资源盘活利用,统筹考虑轨道交通等重点基础设施建设工程布局,探索城市空间分层规划和资源复合利用,促进城市功能布局优化和地上地下空间协同。《指导意见》是地下空间开发利用的专项政策,将推动相关省市编制地下空间专项规划,促进地下空间产业发展。

二、发展现状

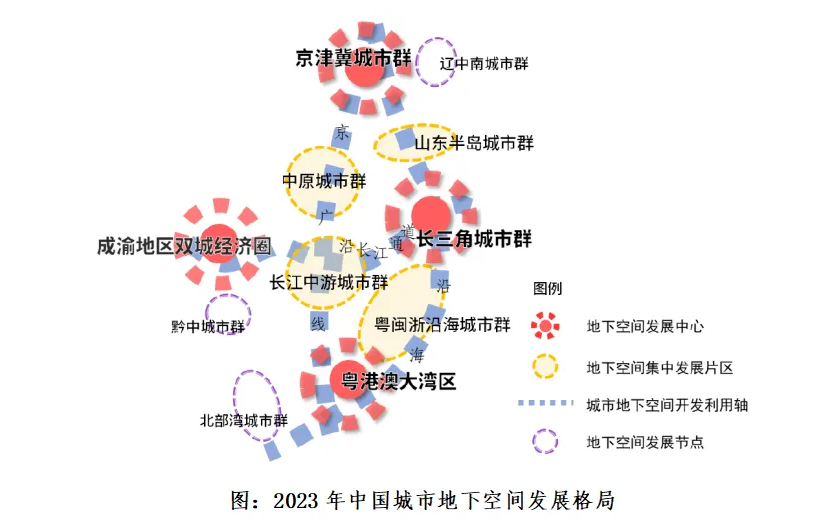

根据《2024中国城市地下空间发展蓝皮书》,我国城市地下空间呈现“四心四片三轴多点”的总体发展格局——

“四心”是指引领全国地下空间高质量发展的地下空间发展中心,分别为京津冀城市群、长三角城市群、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈。其中,成渝地区双城经济圈从地下空间集中发展片区上升为地下空间发展中心。2024年10月1日,国务院发布《关于推动沿海产业向中西部地区转移的指导意见》,进一步推动成渝地区双城经济圈加快投资建设,引领产业升级。

“四片”是指以各级中心城市为核心,不同规模城市群为主体,呈多元分布的地下空间集中发展片区,分别为粤闽浙沿海城市群、山东半岛城市群、中原城市群、长江中游城市群。

“三轴”是指中国三条城市地下空间开发利用轴线,分别为沿海、沿长江通道和京广线。

“多点”是指地下空间发展整体水平不及地下空间集中发展片区,但在地下空间某些领域发展突出的地下空间发展区域节点,分别为黔中城市群、辽中南城市群、北部湾城市群。其中,黔中城市群地下空间发展区域节点以贵阳为代表,大力发展地下污水处理厂、地下数据中心等适宜入地的基础设施。

从行业规模来看,我国城市地下空间建筑面积稳步增长,投资规模略有下降。根据《2024中国城市地下空间发展蓝皮书》,截至2023年底,我国城市地下空间累计建筑面积32.76亿平方米,近三年年新增建筑面积(含轨道交通、综合管廊等)分别为2.83亿平方米、2.62亿平方米、3.12亿平方米,分别占同期城市建(构)筑物竣工面积的22%、23%、22%。2023年,我国地下空间行业投资总额约7586亿元,相较于2020、2021年8000亿元以上的投资规模有所下降,主要受地下轨道交通投资下降所致(2023年地下轨道交通投资5600亿元左右,占比高达74%);用于商业运营以及配套的防空洞、逃生通道等人防建筑的地下空间投资小幅增长,2023年投资规模在1500亿元左右;地下管廊投资规模基本稳定在500亿元左右。

从行业竞争来看,建筑企业是地下空间开发的主要力量。目前,地下轨道交通、地下商业及人防建筑、地下管廊仍是我国城市地下空间的主要应用领域,市场竞争主体主要为设计、施工等建筑企业。中国铁建凭借其在城市地下隧道(尤其是东南沿海地区软土隧道及水下隧道)、地下综合体等方面的工程业绩及勘察、规划、设计、施工、装备(尤其是大盾构装备)全产业链优势,在国务院国资委指导下,牵头联合20家中央企业、14家高校、4家科研机构共同组建深部地下空间利用创新联合体,成立15名院士领衔的深部地下空间利用专家委员会,组建地下空间研究院,前瞻性研究深地空间开发核心技术。铁四院作为中国铁建地下空间研究院的承担单位,是地下工程建设领域的重要力量,承揽了一大批重点地下空间项目,为建设超级地下城积累了丰富经验,其中光谷广场综合体是国内最大最复杂的地下空间交通综合体,主体结构设计为3层立体交叉,最大开挖深度达到34米,总面积约16万平方米。

从技术水平来看,我国地下空间开发在科学规划、施工装备、安全运维及全过程智能化方面有待提高,全套深地开发技术有待理论研究与实践应用。我国已形成系统完善的城市地下空间探测、勘察、设计、施工、监测技术体系,但缺少科学规划,在智能勘察设计关键核心技术、大直径竖井掘进机等关键施工装备及智能勘探、智能建造、智能检测等系列化专用装备、智能监测控制水平等方面与国外相比有一定差距。铁四院已开展深地空间团队将地下深度延伸至50至200米,致力于打造城市地下0至200米深度的另一个世界,但全套深地开发技术仍待理论研究与实践应用。

三、发展趋势

我国城市地下空间开发深度尚在-30m以内,未来深度将向-50m延伸,应用场景也将逐渐拓宽。目前国际对深层地下空间的深度范围尚未形成一致界定。根据广州市2022年发布的《广州市城市地下空间规划(2021-2035年)》,城市地下空间竖向遵循分层利用、由浅入深的原则,分为四层,浅层(0~-15米),次浅层(-15~-30米),次深层(-30~-50米),深层(-50米以下),规划期内以浅层和次浅层空间为重点开发区域,适当拓展次深层空间,深层(除局部桩基需要外)作为远景开发资源予以保护控制。我国一般地级市地下空间开发深度集中在-15米以内的浅层,省会城市开发深度拓展到-15~-30米的次浅层。随着城镇化进程的推进,交通拥堵、环境污染、垃圾围城和土地紧缺等城市问题日益突出,科学利用地下空间建设韧性城市市场前景广阔,未来开发深度将向-30~-50m的次深层延伸,应用场景也将从传统的地下交通、地下市政管廊、地下公共服务设施向地下变电站、地下水库、地下污水处理厂、地下垃圾收集厂、地下雨水调蓄设施等市政场站及地下仓储物流设施、地下实验室延伸。

碳中和目标及能源安全战略将推动深地储能市场快速发展。深地储能是指利用深部地下空间(地质体)实施石油、天然气、氢气、压缩空气及二氧化碳等能源或能源物质等战略稀缺资源的储备,保障能源平稳供给和战略物资安全,提高清洁能源利用效率和减少二氧化碳排放。我国以风电、太阳能发电为代表的新能源装机快速增长,2020-2024年,装机容量由5.35亿千瓦增长至14.07亿千瓦,装机占比由24.3%增长至42.0%。风电、太阳能发电具有很强的地域性和时域性,将其转换为可存储的能源(压缩空气、氢气等)是必由之路。国家发改委、能源局2025年1月发布的《关于深化新能源上网电价市场化改革 促进新能源高质量发展的通知》(136号文)明确,“不得将配置储能作为新建新能源项目核准、并网、上网等的前置条件”,储能设施建设将逐步回归市场调节,依托深部地下空间建设大型压缩空气储能发电站经济性好、安全性高,将富裕风能、光能等清洁能源转换为氢能并在深地进行大规模存储是保障能源安全的重要途径,深地储能市场前景广阔。

深地储能包括利用盐穴、枯竭油气藏、含水层等进行储能,其中利用枯竭油气藏和含水层进行压缩空气储能仍处于理论探索阶段,盐穴压缩空气储能已实现成熟应用,深地储氢尚处于发展初期。我国首座压缩空气储能发电站——江苏金坛60MW盐穴压缩空气储能国家示范项目于2022年5月并网发电,构建了我国盐穴储库首个技术标准体系,形成了我国盐穴建库的“金坛模式”。山东肥城已拥有在建在运盐穴储能项目4个,总装机规模达到1260MW;全部建成后,盐穴储能规模可达3480MW,将成为全国最大的盐穴储能示范应用基地。2023年3月,湖北大冶“矿区绿电绿氢制储加用一体化氢能矿场综合建设项目”正式开工,这是我国首个岩穴储氢技术的科研攻关项目,建成后将成为全世界第二个洞穴储氢项目。

四、经营策略

加强科技创新,突破关键技术。围绕深地空间开发智能勘探、智能建造、智能检测、智能监测等关键核心技术开展科技攻关,不断延伸地下空间开发深度,以科研项目为依托开展深地储能项目实践应用,构筑深地空间开发技术护城河。

组建战略联盟,共同做大市场。加强与装备企业、石化企业、能源企业、数智企业等产业链上下游企业合作,研究城市更新、能源转型等国家支持政策,拓展深地空间开发应用场景,建设韧性城市,优势互补共同做大深地空间开发市场。

深耕核心城市,打造全国标杆。深耕“四心四片三轴多点”核心城市,研究城市地下空间开发专项政策,剖析城市特点与政府核心诉求,从城市空间规划入手策划深地空间开发标志性项目,打造全国样板工程,树立深地空间开发专业品牌。

欢迎转发,禁止以本文编辑版本转载,如需转载请与【必赢3003no1精益建造】微信公众号联系开白名单,021-61997709